#08

印刷技術と職人技を掛け合わせ、新境地を切り開く

KUTANism全体監修・秋元雄史が自ら現場に足を運び、ナビゲーターと対談をするなかで九谷焼を再発見していく連載シリーズ「秋元雄史がゆく、九谷焼の物語」。ここまで作家や職人たちの技や技の受け継がれ方に注目してきましたが、第8話と9話では「産業と九谷」をテーマに、産業の面から九谷焼を支えている企業を訪れます。今回伺ったのは、転写技術で業界をけん引する能美市の「青郊」です。

大正初期に開業し、創業者の代から一貫して和絵の具の研究に取り組んできた青郊。古九谷を写した「名品豆皿」シリーズを手掛け、手頃な価格で九谷焼の名品に親しむきっかけを創出しただけでなく、企業やメーカーとの様々なコラボレーションにも積極的に取り組み、九谷焼の新たなファンを獲得。比較的、量産品や廉価品といったイメージを持たれることの多い転写技法ですが、地道な経営努力により他にはないクオリティや付加価値をもった製品を生み出しています。三代目社長を務め、日々商品開発と技術革新に励む北野啓太さんに話をお聞きしました。

ひと手間を加えることで、付加価値を高める

- 北野:

- 貼り付けた物のうち最低でも約1割から2割くらい、商品によっては100個貼って100個全てに修正があります。これはもう開発・生産前から修正をする前提なんです。全面に加飾をしてあるのですが、これは「修正できる」ということで初めて成り立つ商品になっています。

- 秋元:

- 二度焼きなどをすることにより、色は変わってしまわないのでしょうか?

- 北野:

- やはり剥離しやすくはなります。ただ、うちの場合は転写の技術よりも絵の具が最大の強みなんです。自社で絵の具を開発しているので修正にも対応することができます。

- 秋元:

- 絵の具を使いこなせなければ修正はできないですもんね。

- 北野:

- そうですね。普通の釉薬と絵の具を使っていては、修正して二回目に焼くと剥離してしまうので、やはり絵の具を自前で作っていることが大事なんです。

- 北野:

- こちらは上からもう一度色を塗っていく作業になります。

- 秋元:

- 簡単に作業していらっしゃいますけど、実際はかなり難しいのではないでしょうか?

- 北野:

- 要領を得ないと難しいです笑。研修所の生徒さんや、昔は若手の作家さんにも手伝ってもらったのですが、やっぱり普通の絵付けとは違うんですよね。普通に塗っちゃうと色が濃すぎる。なので、ちょうどいい塩梅を習得するのに割と時間がかかります。

- 秋元:

- 美術に修復の仕事があるのですが、それに近いのではと思いました。しかし、これは偉い手間だなあ笑。

- 北野:

- そうですね。そのまま塗ってしまうと作風が変わってきてしまいますので。世界的に見ても、この作業を行っている産地は僕の知る限り他にはほとんどありません。ですので、ある意味この作業がうちの一番の付加価値だと考えています。

転写のより完成度を高めるために、一つひとつ丁寧に色付けしていく。

- 秋元:

- 初めて青郊さんの品物を手にとったときに転写ということを忘れて見入ってしまいました。やはり、ここまでのクオリティを出すためには他にはないひと手間が必要ということですね。

- 北野:

- 昔は転写機だけを供給して欲しいと依頼もあったのですが、当然九谷焼のソフトなので他の産地には提供できないということもありましたし、仮に提供したとしても、おそらく加工できなかったんじゃないのかなと思います。転写機だけあっても、貼り付ける職人さんや修復できる職人さんがいないと成り立たないんです。

- 秋元:

- 作業が複雑ですもんね。やっぱり上手く行っている窯元や企業は何かひと工夫があるなあ。社員は総勢何人おられるのでしょうか?

- 北野:

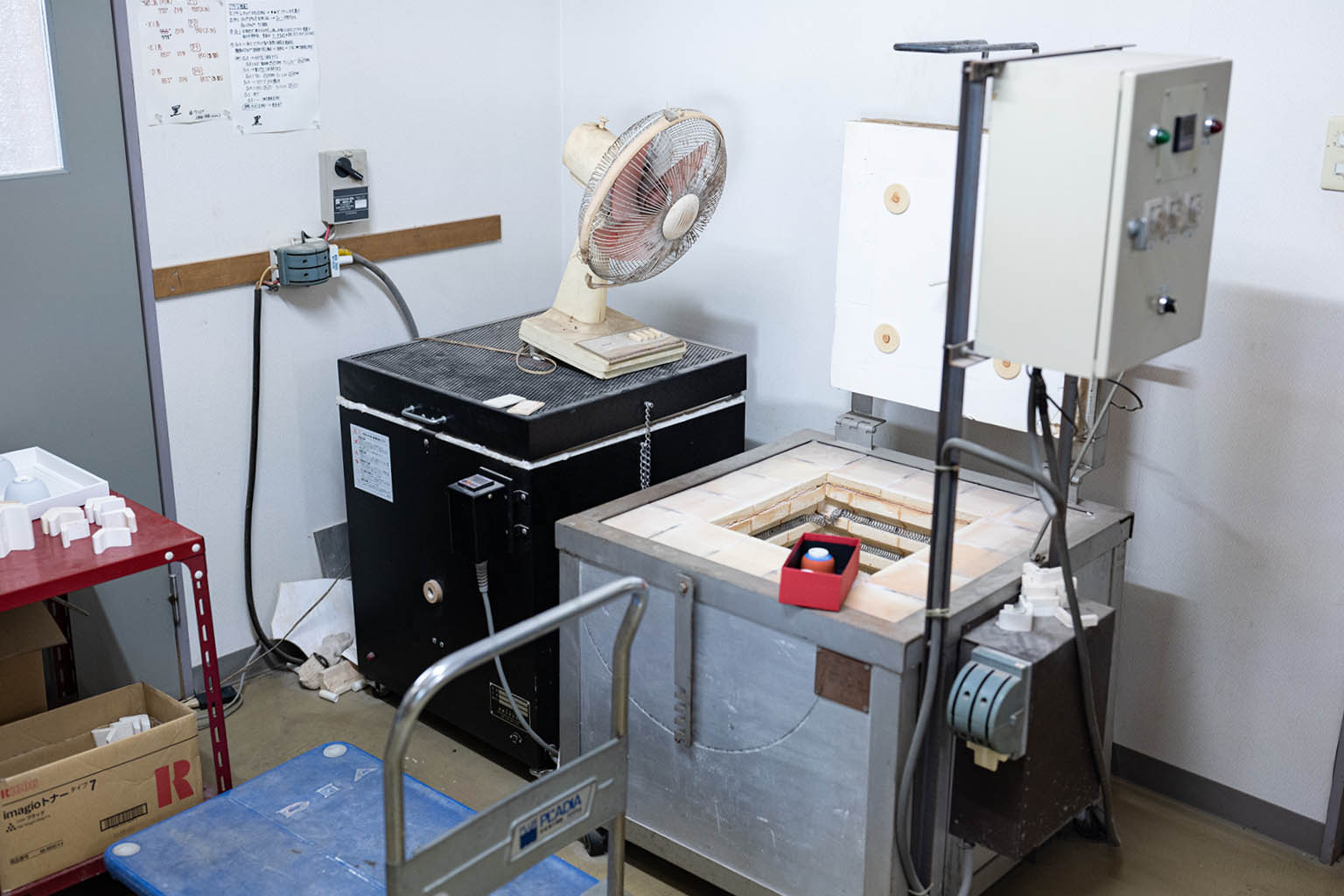

- 外注でお願いしている貼り付け専属のスタッフの他に、従業員は27、28人います。建物の2階が開発の現場になるのでご案内しますね。こちらは絵の具の研究をするための窯です。少しずつ実験して色味を確認しているんですよ。

工房には生産用の他、試作のための設備も様々ある。

- 北野:

- 絵の具の原料であるコバルトや珪石(けいせき)、長石などの鉱物を使って、秘伝のレシピをもとに毎日攪拌機(かくはんき)で粉状にして絵の具を生成しています。うちは使用する絵の具の99%、一部洋絵の具など市販のものを使うこともありますが、盛り絵の具に関してはほとんど全て自社生産しています。

- 秋元:

- 全部ここで作っているのですね!見えないところに努力があるなあ。

- 北野:

- 今ではショールームで見ていただいたような九谷焼のお皿は市場にたくさん並んでいますが、実は九谷焼の食器の歴史ってものすごく浅いんですよ。どれくらい浅いのかと言うと、うちが転写を始めた数年前まで、茶懐石などに使用する向付などを除くと、食品衛生法をクリアする和絵の具を内絵に用いた皿、鉢はほぼゼロだったんです。当然、工芸作家が観賞用に皿の形状をした作品を作ることはありますが、当時、一般の職人がつくる皿・鉢というのは全くなかったんです。なぜかと言うと、食品衛生法の基準をクリアできる絵の具が当時はなかったんですね。

- 北野:

- あまり知られていないのですが、一番最初に食品衛生法に準拠する和絵の具を開発して内絵に用いた産業用の食器を作り始めたのってうちなんです。昔は、他の窯は食器を作っていたとしても湯呑みや徳利、盃といった酒器ばかりで、内絵ではなく外絵が施されたものしかなくて。僕の親父は、絵の具を開発したのはいいけれど肝心のボディ(素地)がなかったものですから、当時有田まで買い付けをしにいって、それを加工していたらしいです笑。で、父が絵の具を開発したのと同じ頃に、小松市の製陶所が食器の素地を作り始めて、それを境に九谷焼の産地でも食品衛生法基準の食器を作るようになっていきました。ちょうど40年ほど前のことなので、実は食器の歴史ってものすごく浅いんです。

- 秋元:

- 面白いなあ。食品衛生法の基準を満たす絵の具をオリジナルで開発されたとは、すごいですね。今も絵の具の研究は続けているのでしょうか。

- 北野:

- はい。絵の具っていくら良いものができたと思っても終わりがなくて、九谷焼の求める条件を全て網羅するものを開発するのは非常に困難です。例えば高温で焼成してもめげない絵の具を開発するのはすごく難しくて、耐酸基準をクリア、要するに無鉛化に進めば色は見やすくなるけれど、本来九谷焼の欲する透明度がある綺麗な色は犠牲になる。だから何がトレードオフになって、どの部分で妥協するかというのを探っていく作業に近いですね。うちの場合は当然観賞用ではないので、食品法基準はもちろん満たさなくちゃいけないし、かつ2、3回焼いてもめげないという、そのちょうどいい妥協点を探るのが絵の具の研究になります。

「青」一色とっても、細かな調整を繰り返すことで絶妙なバランスを探る。

- 秋元:

- お話を伺っていると、開発費をはじめ、作業にひと手間かかったりデザインにも気を使ったりと色々な労力がかかっているように感じますが、それでも今のコストで回していけるものなのでしょうか?

- 北野:

- 大丈夫です。これでも僕の代になってからコストを上げてきた方なんですよ。それこそ昔は安物と言われていたんですけど、うちとしては、安物を作っている意識は全くないんです。当然印刷で作っているので作家物と比べれば安くなりますが、コストに見合った価格で販売していこうと。

- 秋元:

- 転写をはじめ様々な技術は使っているけれど、コスト競争をしているわけではないということですね。「転写=安い」という昔のイメージとは全く違う次元なわけだ。

- 北野:

- うちの場合は、むしろ高いくらい。転写は私たちにとって生産手段なんです。

- 秋元:

- なるほど、現代におけるデザインの一つの手法ということですね。

- 北野:

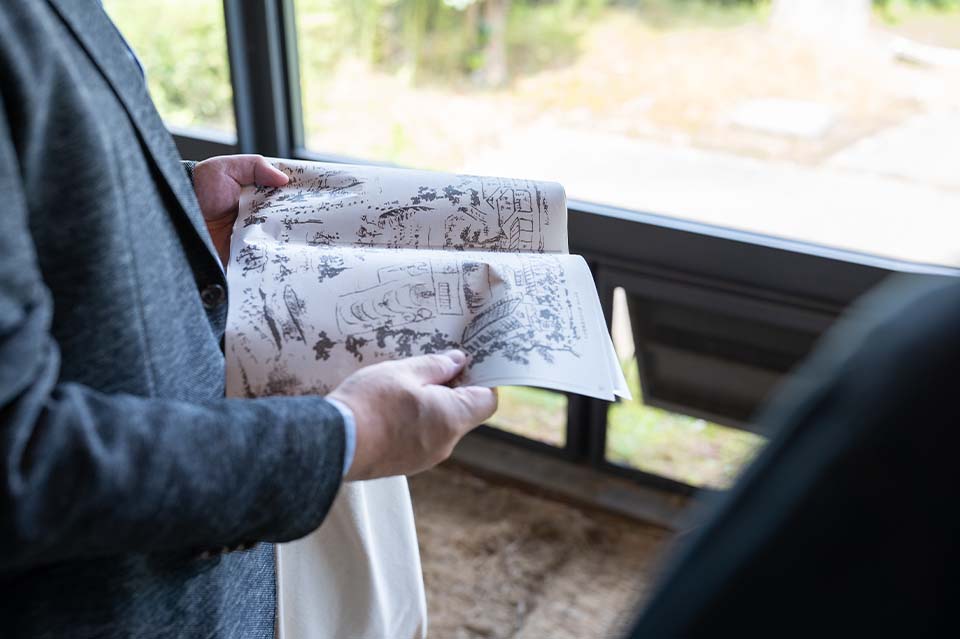

- これは最終的に出来上がった手書きのデザインの版下を起こしているところです。作家と同じように型に合わせて筆で手描きをしたものを、パソコンの画面上で二次元に展開していきます。この黄色に塗った飯椀の上に絵を描いていくのですが、これと同じベタを塗った大きな用紙があって、それにより型取りという作業をしていきます。よくCADソフトなどを使って展開図を作れないのかと聞かれるのですが、やはり貼り付けるという技術作業が厄介で、印刷が伸び縮みするので、まるっきりデジタルに頼ると逆に展開図と合わなくなってしまうんです。ですので型を取る際には実際に貼り付ける職人が作業をイメージしながら「横は若干短めに」とか「縦の部分はちょっと収縮するように」といった形で作るようにしています。

- 秋元:

- 手作業で起こるブレを想定しながら作るということですね。それって相当難しいなあ!

- 北野:

- 仕方ないけど、アナログでやるしかないんです笑。

- 秋元:

- 実際に貼る感覚が分かる人にしかできない技ということですね。

- 北野:

- わざわざ型を取るために外注でお願いしている職人さんのところへ行くことはできないので、ほとんど僕ともう一人のスタッフでやっているんですけど、綺麗に原稿を作って印刷したものを外注に出しても、現場から合わないと言われて作り直すこともあります。やっぱり、実際に生産してみないと型のズレなどが分からないので、そこは苦労していますね。

- 秋元:

- 例えば一つ飯椀のデザインができたら、一回目に何個ほど作ってみるのでしょうか?

- 北野:

- 昔は豆皿であれば1ロット6000枚くらい作っていたのですが、さすがに僕の代になってからは時代も違いますし、ロットも小さくして一度使った版は全部壊しています。その代わりに商品をこまめに入れ替えて、多品種少量に対応するようにしました。

- 秋元:

- 基本的には多品種少量の方が良いのですか?

- 北野:

- そうですね。昔のように一商品で年間何千〜何万枚というのは僕の代ではありえないので、当然原価は跳ね上がりました。ですが自前で転写をしている強みもあり、外部委託をせずに組版から全て自社で行っているので、その分版代は浮きます。

- 秋元:

- 常に新しい商品を手掛けておられる印象ですが、年間にどれくらいの数の商品を開発しているのでしょうか?

- 北野:

- 最近はOEM(※)の仕事がものすごく多くて自社製品の開発は少し減ってきているのですが、OEMと自社製品合わせて、最低でも年間100商品くらいは作っています。

- 秋元:

- そんなにたくさん作っているのですね!

(※)OEM/委託者のブランドで製品を生産すること。

- 北野:

- こちらは手描きした線描きの原稿をパソコン上でトレースして、転写を作っていくところです。ペンタブレットを使って職人さんがするのと同じように、細書きした上から紺青、紫、黄色と色を塗り重ねていきます。ここからがポイントなのですが、そのまま印刷するとのっぺりとした、いかにも印刷っぽい仕上がりになってしまうので、実際に手作業で色を塗った場合にどのようなムラ感が出るかというのを想像しながら版を作るんですよ。

- 秋元:

- なるほど、かなり細かいなあ。

- 北野:

- 僕も絵付けの経験があるので分かるのですが、例えば筆先で絵の具を伸ばした際に生まれる線の動きや色のグラデーションなど、職人による筆の動きを想定したムラの版を作るんです。やはりこれも和絵の具だからこそできる技で、和絵の具は焼成の際にうまい具合に溶け合ってくれるので色と色の境目がぼやけたり色の濃淡が出たりして、手塗りのような風合いが出せるんです。

- 秋元:

- 通常で何版くらい作られるのでしょうか?

- 北野:

- だいたい平均で10版くらいでしょうか。多いものでは、作家監修のものでは数十版というのもありました。一回の転写で使用する版数は15、16色ですね。ただ、印刷回数で言えば20回超える。

- 秋元:

- そんなに版を使って、それだけ印刷を重ねるんですね!相当手間がかかってるなあ。

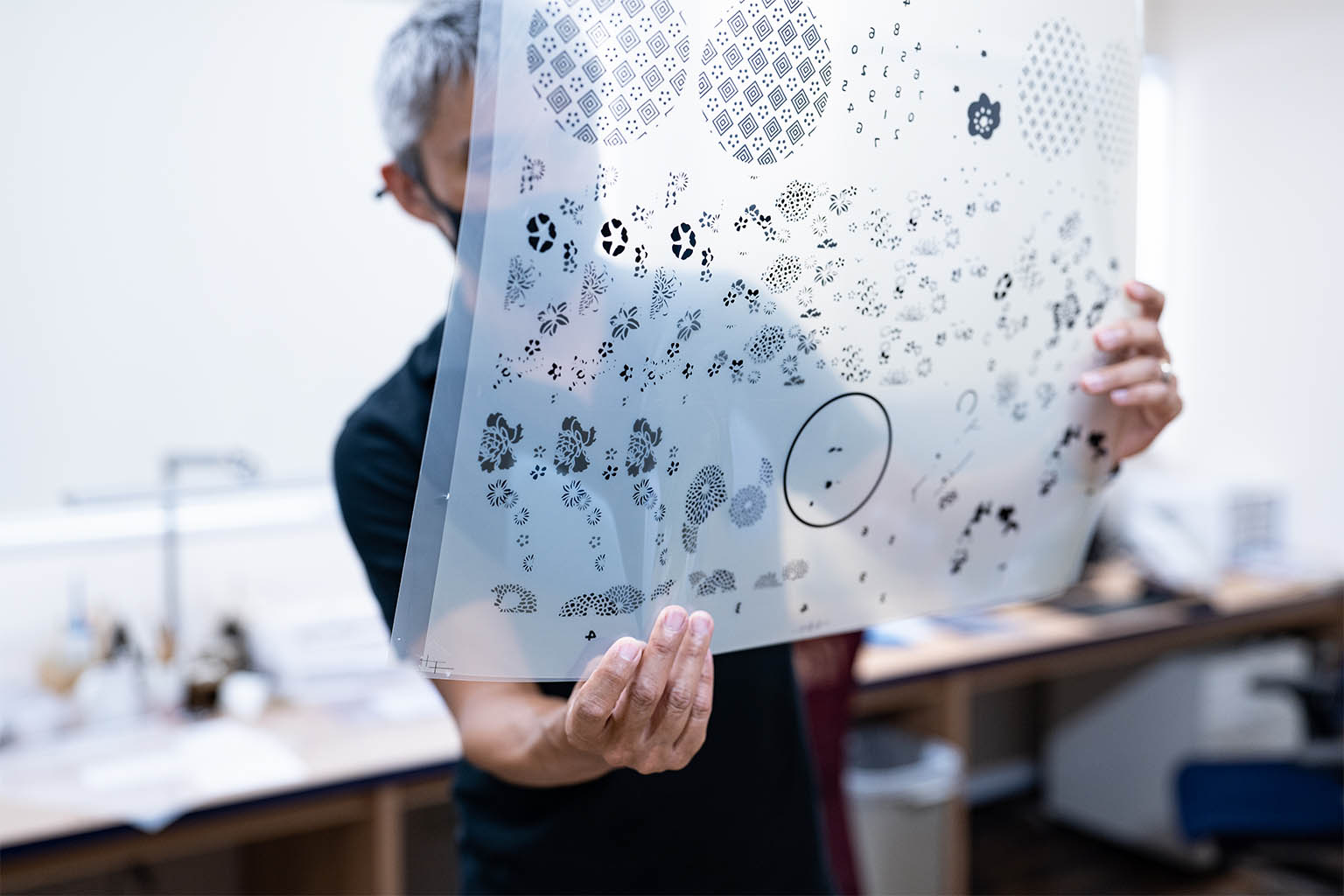

いくつもの工程を経て完成した転写シール。

- 北野:

- こちらが花詰の三段重の転写です。転写ならではの技術で、三段重ねたときにどの段がきても絵柄が合うように計算されているので、ものすごく手間がかかっています。

- 秋元:

- 聞けば聞くほど大変だなあ。

- 北野:

- 大変なんです笑。今度はフィルムを製版するのですが、Tシャツのプリントなどと違って、うちの場合は十数版刷らなくてはいけないので精度の高い出力機を使っています。

- 北野:

- そして、こちらが実際にスクリーン印刷で使う版になります。九谷焼特有の風合いを出すために、解像度は低いけれど厚みのある色が出る版と、解像度が高い版を使い分けています。ここに感光乳剤を両面に塗布して先ほど出力したフィルムを貼り付け、機械を使って光を照射し、フィルムに印刷されていた黒い部分を写していきます。

- 秋元:

- シルクスクリーンの技術ですね。

- 北野:

- そうですね。この後印刷機で生産していきます。でも、ひと通り終了とはいかなくて、これが九谷焼きの厄介なところなんですけど、洋絵の具と違って焼き上がるまで発色が分からないので途中で色を確認して色を足しながら、実際に職人さんが手塗りしたのと同じ厚みや発色になるまで漆のようにどんどん色を重ねていきます。最終的に、商品ができるまでにのべ4日間くらいかかることになります。

- 秋元:

- 最近はどのような商品を手掛けていらっしゃるのでしょうか?

- 北野:

- OEMの商品が多いですね。一番初めにコラボしたのが「スヌーピー✖️日本の匠」展だったのですが、これが結構好評をいただいて、そこから色々とお声がけをいただくようになりました。数珠繋ぎ的にお話をいただくので、うちから営業をすることはほとんどありません。僕たちとしてはキャラクターものを作るにしても、キャラと九谷焼が3対7くらいのクオリティを保ちたいと考えています。OEMの商品は全体の売り上げのうち1割くらいになりますね。

- 秋元:

- 色々な取り組みをしていらっしゃるのですね。北野さんの話を伺っていると、私がもともとイメージしていた転写とは全くレベルが違って驚きました。

- 北野:

- ありがとうございます。それでも色々と苦労はありますよ笑。

- 1

- 2

- 3