#07

「輸出九谷」を通して振り返る、九谷焼の歴史

KUTANism全体監修・秋元雄史が自ら現場に足を運び、ナビゲーターと対談をするなかで九谷焼を再発見していく連載シリーズ「秋元雄史がゆく、九谷焼の物語」。第7話は横浜で九谷焼の輸出業に関わった経歴を持ち、現在は能美市寺井町で語り部として地域の活性化に尽力する庄川良平さんに話を伺います。

訪れたのは、旧北国街道沿いにある庄川さんが暮らす築100年以上の町家です。風通しがよくゆったりと落ち着いた時間が流れる空間で、大切に保管されていた海外輸出用の九谷焼「輸出九谷」のティーカップや戦前に開催された万国博覧会の冊子など、貴重な資料の数々を拝見。九谷焼が国策として輸出された戦前から高度経済成長期の戦後を経て、時代と共に九谷焼がどのように変化してきたのか、歴史を紐解きます。

-

案内してくれた人

庄川良平さん

昭和21年(1946年)10月15日生まれ。両親が九谷焼の卸し業を営んでおり、幼い頃に仕事の都合で横浜へ。高校卒業後から家業の九谷焼貿易商を手伝う。定年と同時に生まれ故郷である能美市寺井町に戻り「私(わたくし)カフェ」として住み開きをスタート。月1回、この場所に集いざっくばらんに語り合うおしゃべりサロンは2021年で9年目を迎えた。また若手作家のサポートにも取り組んでおり、春と秋の年2回、自宅を会場として石川県立九谷焼技術研修所の学生や卒業生の作品展を開催している。

歴史の目撃者として使命感を持ち、

明治、昭和期の九谷焼を語り継ぐ

庄川さんがカフェとして解放しているスペース。靴を履いたまま立ち入れるので、地域の人々が気軽に訪れる憩いの場となっている。

- 秋元:

- すごく雰囲気があって素敵なご自宅ですね。今日はよろしくお願いします。

- 庄川:

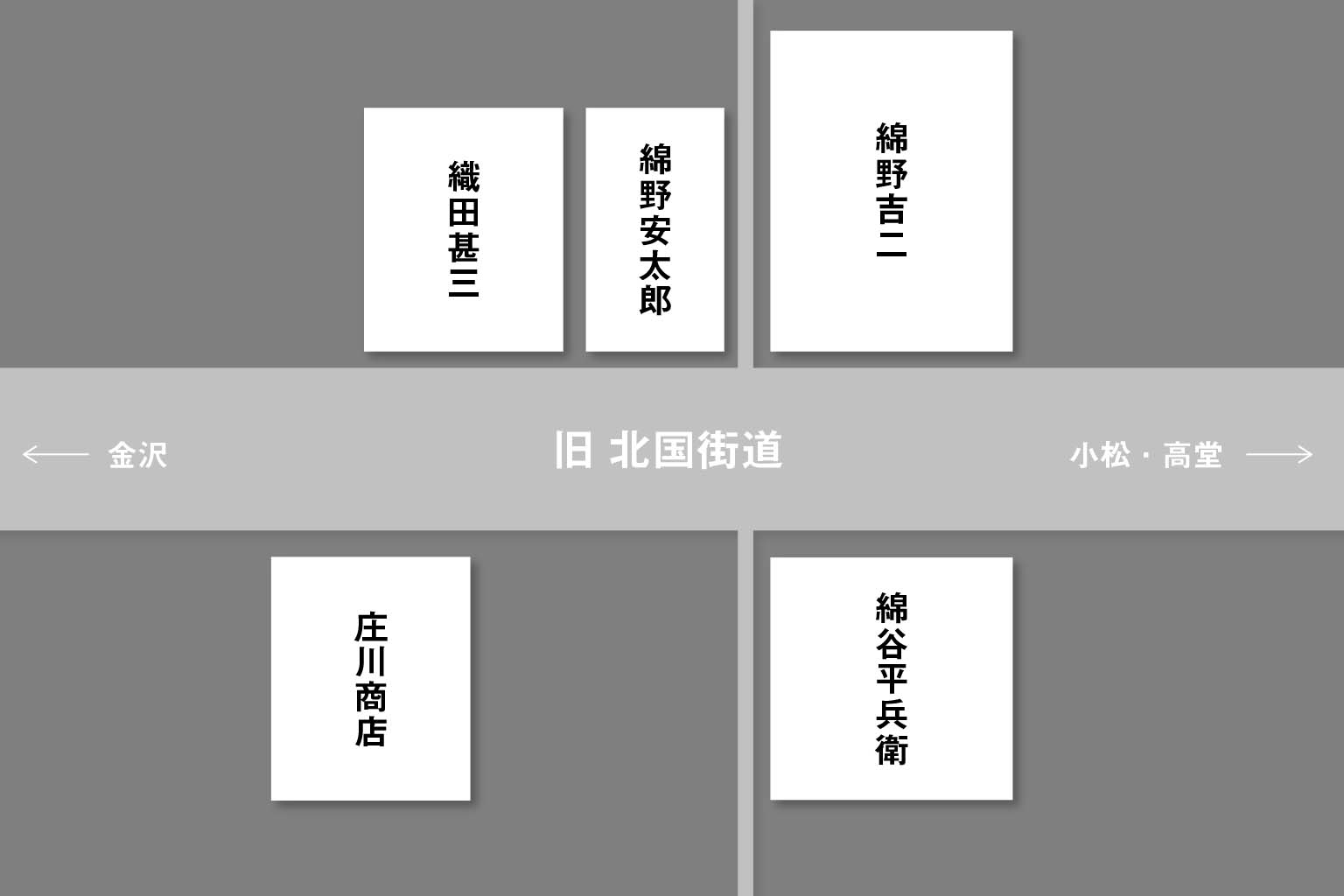

- ようこそいらっしゃいました。僕が知っている限りお話したいと思います。今は何も残っておりませんが、昔はうちの向こう三軒両隣に明治20年代に取扱高で日本一というほど大変活躍をされた輸出商が4軒あり、それぞれ綿野、綿平、綿安、織田といいました。私の祖父・良能は四人兄弟の末っ子で、次男の庄次と庄川商店を創業し、九谷焼の輸出に夢を馳せていました。当時はみんな横浜の本町通にお店を構えていたのですが、取次では利益が少ないということで、直接外国へ行って販売する直売を目指そうと万国博覧会(万博)を一つの足掛かりに現地で取引先を見つけてヨーロッパやアメリカに九谷焼を売っていたんです。ですが良能と庄次兄弟は良い時代が過ぎ去った後から横浜へ行ったものですから、「改めて製造を一から勉強しないといけないんじゃないか」ということで、弟の良能が寺井に戻ってきて、この家の一軒離れたところにあった工場で焼き物の修業を始めました。それからしばらくは問屋として店をしていたんですけどね。しかし、だんだんと輸出がだめになっていって、結局は内地もの(国内向け)の商売をしないと食べていけないということで事業を畳んでしまったんです。

- 秋元:

- 「輸出がだめになった」というのはいつ頃だったのでしょうか。

- 庄川:

- ピーク時はこの界隈で作っている焼き物の80%が輸出向けの「貿易物」だったのですが、明治の末頃には本当に輸出が少なくなって、記録に残っている取扱高では出荷の10%に満たない量となっているんですね。そんななかでも良能、庄次兄弟は外国人相手の商売に気色の良さを感じて、だんだん環境は厳しくなるけれど、とにかく貿易を続けていきましょうということで、しばらく頑張っていました。

- 秋元:

- そんなに減ってしまうのですね。お向かいで先行して貿易をしていた輸出商は、その頃には手を引いていたのですか?

- 庄川:

- 立派に商売を続けていて、横浜という土地柄もあり、成功して多角経営のように事業を広げていらっしゃいました。貿易は焼き物からスタートしているのですが、生糸や毛皮なども取り扱うようになっていました。当時は繊維関係が伸びていましたからね。綿野さんは後の京浜急行電鉄となる、大師電気鉄道という鉄道会社を買収するほどの凄腕だったんですよ。

- 秋元:

- まさに日本が勢いよく発展していく時代ですね。貿易物として九谷焼を扱っていたとのことですが、当時は薩摩焼や有田焼など他の産地の焼き物も、全て横浜に集中していたということですか?

気持ちが安らぐ自然とつながった家。手入れが行き届いており100年以上経った今でも良い状態を保っている。

- 庄川:

- 九谷焼の場合、当初は神戸だったんです。それが、だんだん交易の中心都市が東京になってきたのと、神戸は近くに京都も名古屋もあって競争相手が多すぎるということで、横浜に行ったんですね。

- 秋元:

- 九谷焼は、輸出に関しては後発組と言われていますよね。しかし国を挙げて輸出工芸に力を入れていたので、九谷も頑張ろうということで舵を切っていったのでしょうか。

- 庄川:

- そうですね。それ以前は日本が海外に輸出できるものといえば原材料のようなものしかありませんでしたが、明治政府が殖産興業政策を打ち出して初めて、加工物として通用する品物として工芸品が脚光を浴びたわけです。

- 秋元:

- 明治時代、外貨を獲得するのに一番貢献しましたから、当時は本当に国を支えた産業でしたよね。当時のものづくりとしては産地で作って、それを横浜まで運んで輸出するような形だったのでしょうか。

- 庄川:

- どうやって大きなものを横浜まで運んでいけたのかと思うのですが、伝え聞くところによれば、例えば壺の場合、薦(こも)のようなもので包んで天秤棒を渡し、4人で一つの壺を担いで行っていたようです。

- 秋元:

- 船ではなく陸路で行っていたのですか?相当大変だなあ。

- 庄川:

- 船で行くとすれば日本海から瀬戸内海まで出ないといけませんので、陸路だったんです。横浜から北陸につながる鉄道が開通したのが明治半ば、しかしそれは福井県敦賀市までだったので、金沢まで開通するのはずっと後のことですね。

- 秋元:

- 鉄道が開通するまでは、個数もそれほど運べなかったでしょうね。

- 庄川:

- そうですね。初期の万博に出品したものは鉄道が続いていない時代の製品になりますので、人力で運んでいたということです。薄挽椀にしても、ザルのようなものに入れて持っていっていたようです。ちなみに薄挽椀の生地は当時の九谷には作る技術がなかったため、美濃とか京都から生地を仕入れて、ここで絵付けをして横浜に送っていたんですよ。

- 秋元:

- え、そうなんですか!

- 庄川:

- あちらの方が遥かに薄い物を作る技術があったのと、原材料となる陶石の特徴もあり、九谷で薄いものを作るのは難しかったのではないかと思います。それならば仕入れて、絵付けだけやろうと。しかし後になって、生地を仕入れるのも面倒なので、例えば名古屋や神戸、横浜などで絵付けをした方が効率が良いのではということになり、九谷の職人が県外へ出て行って、そこで「名古屋九谷」や「神戸九谷」、「横浜九谷」というものをたくさん作るようになりました。そうすれば作ってそのまま輸出できますからね。こういった動きは戦後まで続いていました。

- 秋元:

- たしかにその方が重たい生地を運んできて、こっちで絵付けをしてまた運んで、とするよりも遥かに効率が良いですもんね。

- 庄川:

- 私が横浜で家業を継いだ頃、スーベニール屋(おみやげ屋)というのは風前の灯だったのですが、それでも名古屋で作った「名古屋九谷」を仕入れて販売していましたよ。

輸出九谷の品物。庄川さんは「今日まで運命を共にしてきた戦友ともいうべき品々」と親しみを込めている。

- 庄川:

- こちらが家に残っていた薄い椀皿です。

- 秋元:

- 触ってみても良いですか?すごく薄いなあ。しかし、こういったものを作る職人が九谷にはいなかったということなんですね。

- 庄川:

- そもそも和食器は別として、食器類を作る窯元がなかったのだと思います。絵付けは今と比べるとまだまだ技術力が低いですよね。美術的な価値はほとんどありませんが、手に取ったときに面白いと思っていただけるようなものを作っていました。これは卵の殻のように薄いということで、「エッグシェル(eggshell)」というネームで販売していました。

素地が薄いため、内側に外側の絵が透けて見える「エッグシェル」。大正から昭和にかけて作られていた。

- 秋元:

- 博覧会に展示されているような巨大な壺や花生などが輸出された一方で、このような日常生活に使える商品も並行して輸出していたと考えて良いでしょうか。

- 庄川:

- そうですね。ただ、こういうものは日用品ですので、やはり大きい作品に比べると、なかなか現在まで残っていないんですよね。

- 秋元:

- しかし、相当面白い作品だなあ。

- 庄川:

- しつこいですよね。裏までびっしり絵を描くという笑。これも九谷ならではの特徴だと思います。

- 秋元:

- ティーカップのほかに皿類もあったのでしょうか。絵柄はやはり日本的な柄が多いのですね。

- 庄川:

- ケーキ皿やデミタスなどもあります。描かれているのは山水、花鳥、人物がほとんどですね。これはもともと、りんご箱に雑に入っていたのを見つけて勿体ないと思い、一生懸命洗って綺麗にしたものなんです。

- 秋元:

- 金彩の部分には本金が使われているのですか?

- 庄川:

- 本金も使われていますが、この時代は圧倒的に水金、絵の具の金が多いですね。洋絵の具がほとんどです。この透かしの作品も面白いので、ぜひご覧になってください。

光に当てると、底の部分に女性の顔が浮かび上がる。

- 秋元:

- これは面白いですね。陽刻(※)になっているのでしょうか?

(※)陽刻/文字や絵などを浮き上がらせて彫ること。

- 庄川:

- はい。当時はこういったものが流行ったんですね笑。面白さで魅せるわけです。これに九谷ならではのコテコテの上絵を付けて売っていました。こちらは美濃で作られたものです。

- 秋元:

- 今はある程度、九谷焼のパターンが決まってしまっているじゃないですか。でも実はこういったカップや皿といった形の方が、九谷的ならではの過剰な装飾性などが生きると思うんですよね。なんで途切れてしまったんだろうと思って。

- 庄川:

- そうですね。ここに九谷焼の引出がありますが、どうして今作らないのかなって思います。九谷焼は絵がしつこいので、小さいもので日常のアクセントになるようなものは、とても相性がいいと思うんです。昔、横浜の店で見たのは薩摩焼のボタンですね。あれはよく外国人の方に売れました。

- 秋元:

- こういうものの方が九谷焼の場合は向いているというか、面白いと思うけどなあ。

庄川さんの自宅にある九谷焼製の引出は戦前に作られたものという。

- 1

- 2

- 3