#04

代々伝わる“色”を守りながら、作家としての個性を表現する

KUTANism全体監修・秋元雄史が自ら現場に足を運び、ナビゲーターと対談をするなかで、九谷焼を再発見していく連載シリーズ「秋元雄史がゆく、九谷焼の物語」。2021年度は“技法”と“伝承”をキーワードとして、九谷の魅力を、系譜を紐解きながら探っていきます。

第4話から第6話は「技法の継承と個性」をテーマに、九谷焼を代表する技法と技の引き継がれ方に迫ります。今回伺ったのは三代・浅蔵五十吉さんが窯主を務める「深香陶窯(しんこうとうよう)」です。

九谷焼の伝統に現代感覚を取り込み、独自の世界を切り拓いた九谷焼を代表する名工、二代・浅蔵五十吉。その後を継いだ三代・浅蔵五十吉さんは、先代が生んだ「五十吉カラー」と呼ばれる色彩表現をさらに発展させ、造形的な成形と組み合わせて表現の幅を広げた作品を作り出しています。戦後の九谷焼界をけん引した二代の後を継ぐこと、また次世代に技をつないでいくことについて話をお聞きしました。

-

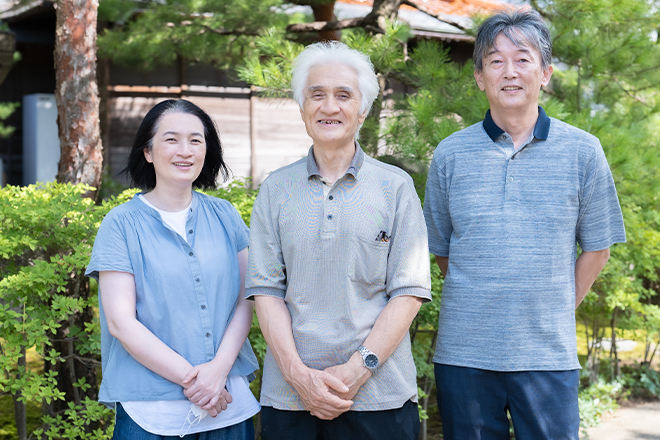

案内してくれた人

三代 浅蔵五十吉さん(中)、一華(かずか)さん(左)、宏昭さん(右)

昭和16年(1941年)、石川県小松市生まれ。平成11年(1999年)、故浅蔵五十吉氏より三代を襲名。現在、深香陶窯窯主。日展をはじめ日本現代工芸美術展など、多数の公募展に入選および入賞。深い黄色の釉薬と優れた彩磁彩の技法が特徴。JR北陸新幹線金沢駅のコンコース門型柱にも作品が展示されている。現在、娘の一華さん、一華さんの夫・宏昭さんと三人で窯を営む。

二代・浅蔵五十吉が残した色彩表現を引き継ぎ、

それぞれの表現により可能性を広げる

- 秋元:

- 浅蔵さんの若い頃から、順を追ってお話をお伺いしたいと思います。

- 浅蔵:

- 私は昭和16年生まれなので、若い時というのは、ちょうど戦争が終わった頃ですね。まあ大変な時期でしたよ。家業の方は私で三代目になります。

- 秋元:

- 浅蔵さんのおじいさんに当たる初代が、焼き物の仕事を始めたきっかけは何だったのでしょうか?

- 浅蔵:

- 祖父は兄弟がたくさんいたんです。昔は兄弟が共同で焼き物をしていて、後に一軒一軒独立しました。この辺りには宮本という祖父つながりの親戚が4、5軒あるのですが、祖父だけが浅蔵姓なのは、結婚したときに妻の姓を継いだからなんですね。

- 秋元:

- 当時はどんなものを作っていたのでしょうか。

- 浅蔵:

- 皆さん置物を作っていました。私たちの「深香陶窯」がある小松市八幡という町は、もともと置物の産地だったんです。昔は布袋や獅子、観音さんといったものが多かったですね。当時は彫刻師が原型を作っていて、それを祖父のような職人たちが石膏で型を取り生産していました。その後、自分の作品を作らなくてはということで、祖父は祖父なりのものを作るようになりました。

- 秋元:

- 初代が型物を作っていた頃から二代・浅蔵五十吉になり、随分と方向性が変わったというか、アーティスト志向に変わっていったということでしょうか。個人の作家的な仕事はいつ頃から始まったのですか?

初代・浅蔵五十吉の作品。「牡丹獅子」(左)、「龍観音」(右)。

- 浅蔵:

- 父(※)が終戦後に始めました。

(※)二代・浅蔵五十吉/大正2年(1913年)、石川県生まれ。小学校卒業後、父である初代から陶技一般を習得。昭和3年(1928年)、初代徳田八十吉氏に師事、昭和21年(1946年)に北出塔次郎氏に師事して色絵技術を学ぶ。同年の第1回日展に入選、以来連続入選。昭和59年(1984年)に県内の陶芸家として初の日本芸術院会員に就任。平成4年(1992年)文化功労者、平成6年(1996年)文化勲章受賞。九谷焼界の重鎮として後進の指導にも力を注いだ。

- 秋元:

- 戦後からなのですね。戦前はあまり作家的な活動をしていなかったのでしょうか。

- 浅蔵:

- 戦前は初代・徳田八十吉(※)のもとで上絵付けと、古九谷風の和絵の具の使い方を学んでいたそうです。

(※)初代・徳田八十吉/明治6年(1873年)生まれ。青年時代、絵付けの仕事に従事していた頃に目にした古九谷や吉田屋の青手作品に強く惹かれ、古九谷や吉田屋の再生に生涯をかけた。素地や釉薬について学びを深め、古九谷五彩を復元。古九谷継承の功績が国に認められ、昭和28年(1953年)、国の無形文化財に選定される。

- 秋元:

- 古九谷や再興九谷の話となると、必ず二代の名前が挙がりますね。初代・徳田八十吉さんと共に古九谷の復元調査をされていたとお聞きしています。古九谷の調査をしたり美術を研究したりしていた時期があるかと思いますが、それがどのように個人の制作に影響していったのでしょうか。

- 浅蔵:

- 祖父(初代)は窯元として職人仕事をしていたんです。当時はほとんど分業でしたので、完成品を作っていなかった。うちが白い素地を作って、問屋さんに納めて、佐野地区や寺井地区の職人さんが絵付けをしてね。そんななか、祖父は父に対して「職人として素地を作るだけでなく、上絵付けまでできるようになりなさい」と言ったんです。つまり一貫作業ですよね。そして父は初代・徳田八十吉のもとへ行き、古九谷を勉強してきたんです。

- 浅蔵:

- いつも父は「せっかく自分が作った素地なのだから、ちゃんとした洋服を着せましょう」と言っていました。上絵付けがされていないものは売れませんから、自分で上絵付けができるようになりましょうと。20歳で徴兵されて終戦の昭和20年(1945年)に帰郷し、再度、初代・徳田八十吉を訪れたのですが、「ここで7、8年も学んだのだから、もう少しだけ教えても良いけれど、そろそろ独立したらどうですか」言われたそうです。絵の付け方や線の描き方などを色々と教えていただいて、最終的には徳田先生が開発した釉薬の調合表も見せていただいた。その調合表というのは、ほとんど暗号なんですよ。今は我が家に引き継がれています。

- 秋元:

- 基本的には徳田先生に学んだ内容をそんなに変えていないのでしょうか。

- 浅蔵:

- 調合表には「匁(もんめ)」という昔の単位が使われていますが、私は今でも引き継いだ通りに「キログラム」を使わずに「匁」を採用しています。

工房には素焼きの電気窯のほか、大小のガス窯がある。二代目が電気窯の内側に弁柄(酸化鉄)を塗り、発色が良くなるよう工夫を施した。

- 1

- 2

- 3