#07

「輸出九谷」を通して振り返る、九谷焼の歴史

KUTANism全体監修・秋元雄史が自ら現場に足を運び、ナビゲーターと対談をするなかで九谷焼を再発見していく連載シリーズ「秋元雄史がゆく、九谷焼の物語」。第7話は横浜で九谷焼の輸出業に関わった経歴を持ち、現在は能美市寺井町で語り部として地域の活性化に尽力する庄川良平さんに話を伺います。

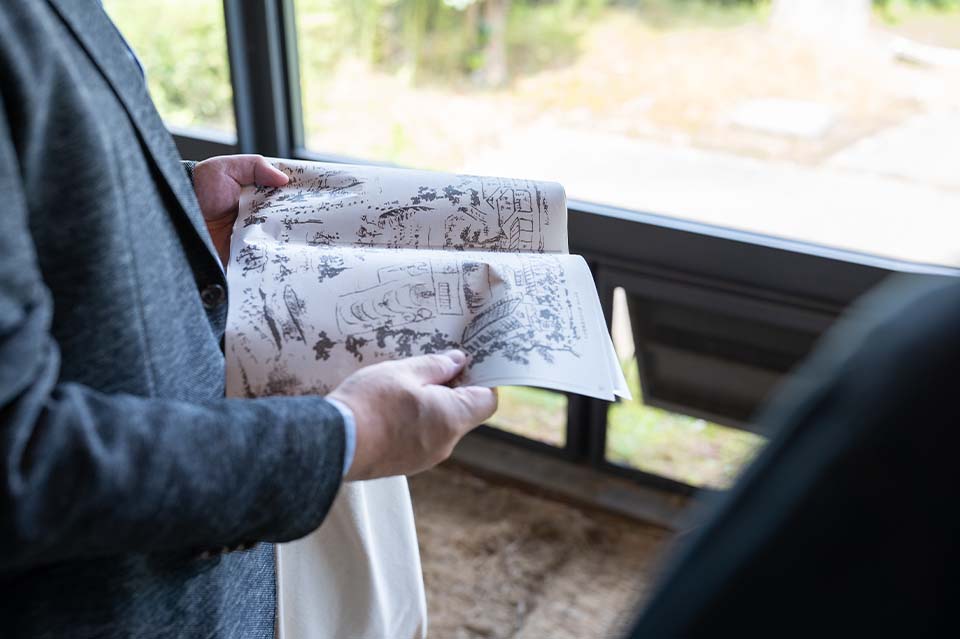

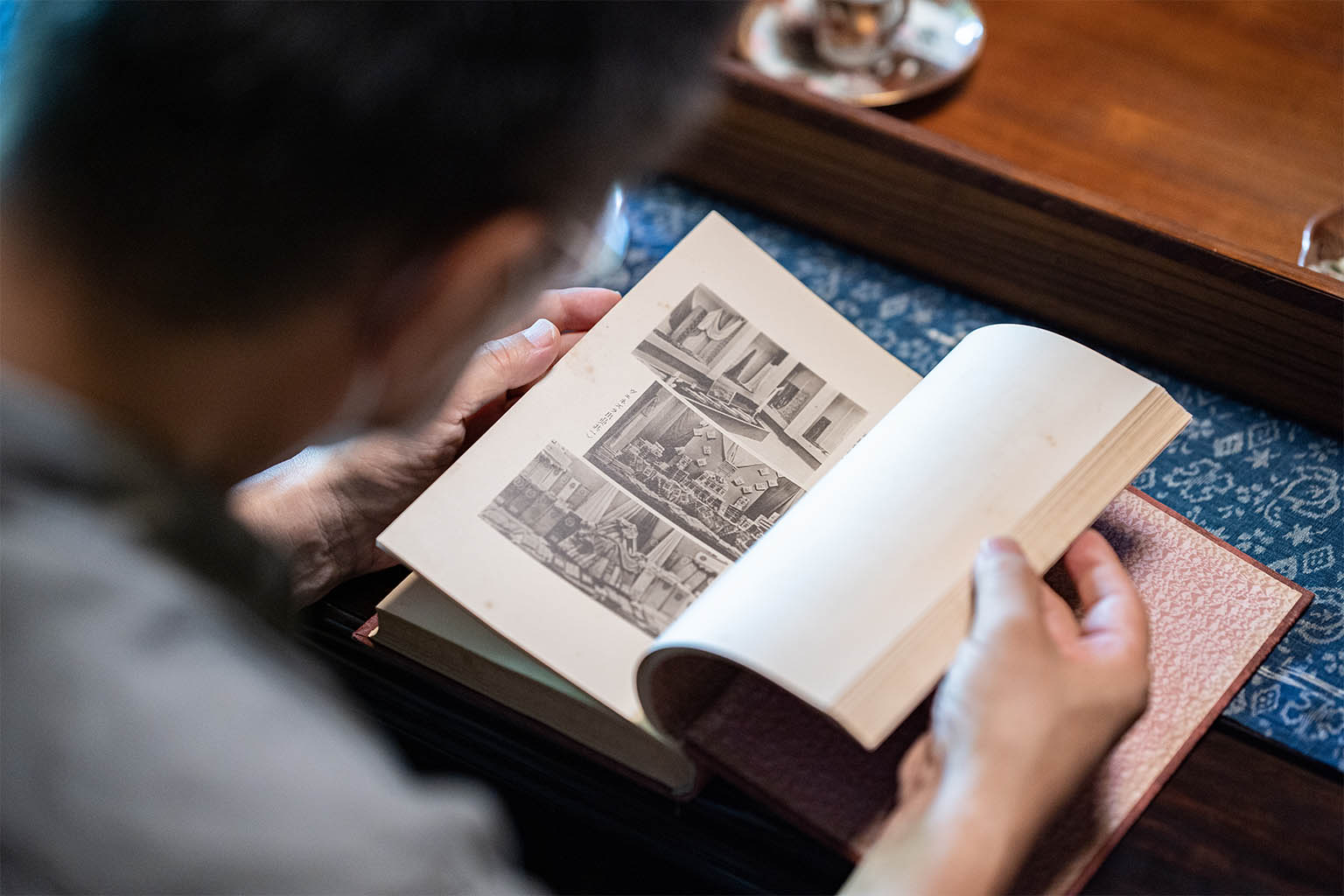

訪れたのは、旧北国街道沿いにある庄川さんが暮らす築100年以上の町家です。風通しがよくゆったりと落ち着いた時間が流れる空間で、大切に保管されていた海外輸出用の九谷焼「輸出九谷」のティーカップや戦前に開催された万国博覧会の冊子など、貴重な資料の数々を拝見。九谷焼が国策として輸出された戦前から高度経済成長期の戦後を経て、時代と共に九谷焼がどのように変化してきたのか、歴史を紐解きます。

激動の時代に翻弄された九谷焼

- 秋元:

- ヨーロッパへの輸出が多かったのですか?それともアメリカでしょうか。

- 庄川:

- 最初はヨーロッパで、イギリスが中心でした。ロンドンでもパリでも万博が開催されましたからね。

- 秋元:

- 現地を訪ねたら当時のものが残っているのかもしれませんね。ジャポニズムがアール・ヌーヴォーやアール・デコと西欧で継承されていった過程を考えると、ウェッジウッドの華やかなティーカップが誕生した背景には、実は九谷焼の影響があったのかも知れないと私自身は思います。

- 庄川:

- これは唯一残っていた昭和5年(1930年)にベルギーのリエージュで開催された万博の資料になります。うちの店はこの万博を最後に、出展をやめてしまいました。その後、時代は戦争に突入していきます。

- 秋元:

- 国際情勢そのものも大きく変わっていきましたもんね。

- 庄川:

- 国内外の情勢と本当にリンクしていますよね。当時の九谷焼が結局は残らなかったのは、それを受け継ぐ後継者がいなかったということだと思います。横浜へ出た商人たちはみんな他の仕事をして、ここへは戻ってきませんでした。そもそも九谷焼業界では、他の産地のように十代以上続く家はほとんどありませんから。ですので九谷焼って楽といえば楽ですよね、なにやっても許されると言いますか笑。それが九谷焼の良さでもあり魅力だと思います。いま若い方々が活躍していらっしゃるのも、重苦しいしがらみがないからというのが一つの理由ではないでしょうか。

- 秋元:

- 良い面と悪い面の両方がありますよね。意外と九谷焼のイメージって作っている側にしても、どんな技法を使っても九谷と呼ぶことができるので、かえって実際のところがどうなのか分からなくなってしまっている部分があるように感じます。でも本日お話を聞いていて、輸出物というものが時代の流れで生まれたものなので、単純にそれまでの九谷と連続して存在しているわけではないということが分かりました。

- 庄川:

- 付け加えますと、本当は金沢の九谷、能美・小松の九谷、加賀の九谷とそれぞれ個性が異なりますので、それを全部まとめて九谷焼と言ってしまうのは、都合が良い面ももちろんありますが、それぞれの違いをもっと鮮明にした方がいいのではないかと思います。

- 秋元:

- 九谷焼をある限定したエリアだけで考えすぎているところもあるかも知れませんね。もう少し視野を広げてみることが必要なように感じます。

- 庄川:

- ここで絵付けをしていた職人が名古屋へ渡り、名古屋九谷の組合を作って何百人が加入していたはずです。彼らが名古屋から輸出する陶器を一手に手がけていたということもありますし、「横浜絵付け」、「神戸絵付け」という言い方になっていますが、そこにも腕の良い職人が行っています。産業九谷と呼ばれるものではありましたが、当時は芸術や美術という意識がほとんどありませんでしたので、きちんと評価してあげないと気の毒なように思います。そういう時代があってこそ、今の九谷焼の技術につながるわけですから。ところが輸出九谷の時代がエアポケットのようになって、こういう仕事で外貨を稼いでいたという事実が消えてしまっているんです。

- 秋元:

- そうですね。改めて当時の産業としての九谷焼を再発見する必要はありそうです。

- 秋元:

- 以前は小松のアズマ製陶所で素地を引いてもらっていたとお聞きしました。

- 庄川:

- そうそう、僕の時代は素地は全部自分のところで引いて、それを絵描きさんにお願いして絵付けをしてもらっていました。当時は「もっと大きいものを」という要求が多くて東剛太郎さんに依頼したら、「庄川さん、俺はこれだけしか腕の長さがないんだから、これ以上大きいものは引けないよ」って笑。そんな冗談を言いながらお願いしていました。大きいものは、内地物では需要がありませんでしたからね。剛太郎さんは「さすが貿易物やなあ」と言っていましたよ。けれど時代は高度経済成長に突入し、国内需要が多くなってきて、どんどん工賃が上がっていき、だんだんと厳しくなっていきました。

- 秋元:

- 貿易物の生産をやめたのはいつ頃だったのでしょうか。

- 庄川:

- ちょうど昭和の終わり頃でした。円高になってね、僕は1ドル360円時代に商売を始めましたから、それがどんどん変動相場になって円の価値が上がる一方で、120円まで行ったときに、これはもうアウトだろうと。

- 秋元:

- ものづくりの世界で、円高を乗り切れなくてやむを得ず廃業してしまったという話はよく聞きますね。

- 庄川:

- 才覚があれば別のやり方で継続できたんでしょうけど、私も年をとってきていましたから、一度全てリセットしようということで石川県に戻ってきたんです。それで、せっかく先祖が残してくれた家ですので、ギャラリーとしてお貸しするなどして九谷焼で頑張っている若い人たちに少しでもお役に立てればと思っています。

この回のまとめ

明治から戦前まで続いた輸出九谷について庄川さんに話を伺った。出来上がった製品が海外に輸出されていたので国内で実物を見る機会が少ないという事情があるからなのか、このあたりの経緯についてはまだまだ知られていない。廃藩置県から大日本帝国へ、そして海外へ目が向いていった明治から戦前の日本にあって、工芸もまた海外を強く意識した産業であり芸術であった。工芸は地方文化を代表する産品で、地域の伝統に根差しているという我々が一般的に工芸に対して持っている認識は、案外新しいのではないかと思う。今日の工芸はこの延長上に位置付いているが、その位置付け自体を解体して改めて見直してみることが工芸の新たな可能性を開くことではないのかと私は思う。

- 1

- 2

- 3