#07

「輸出九谷」を通して振り返る、九谷焼の歴史

KUTANism全体監修・秋元雄史が自ら現場に足を運び、ナビゲーターと対談をするなかで九谷焼を再発見していく連載シリーズ「秋元雄史がゆく、九谷焼の物語」。第7話は横浜で九谷焼の輸出業に関わった経歴を持ち、現在は能美市寺井町で語り部として地域の活性化に尽力する庄川良平さんに話を伺います。

訪れたのは、旧北国街道沿いにある庄川さんが暮らす築100年以上の町家です。風通しがよくゆったりと落ち着いた時間が流れる空間で、大切に保管されていた海外輸出用の九谷焼「輸出九谷」のティーカップや戦前に開催された万国博覧会の冊子など、貴重な資料の数々を拝見。九谷焼が国策として輸出された戦前から高度経済成長期の戦後を経て、時代と共に九谷焼がどのように変化してきたのか、歴史を紐解きます。

輸出工芸で外貨を獲得した時代から、高度経済成長期へ

- 庄川:

- 当時の商人というのは、いわゆるプロデュース力を持っていたんですよね。自社製品を作るのが問屋の役割と言いますか。

- 秋元:

- そうですね、それぞれがオリジナルの商品を開発していましたもんね。ちなみに当時、海外に輸出していた問屋さんってどれくらいあったのでしょうか。

- 庄川:

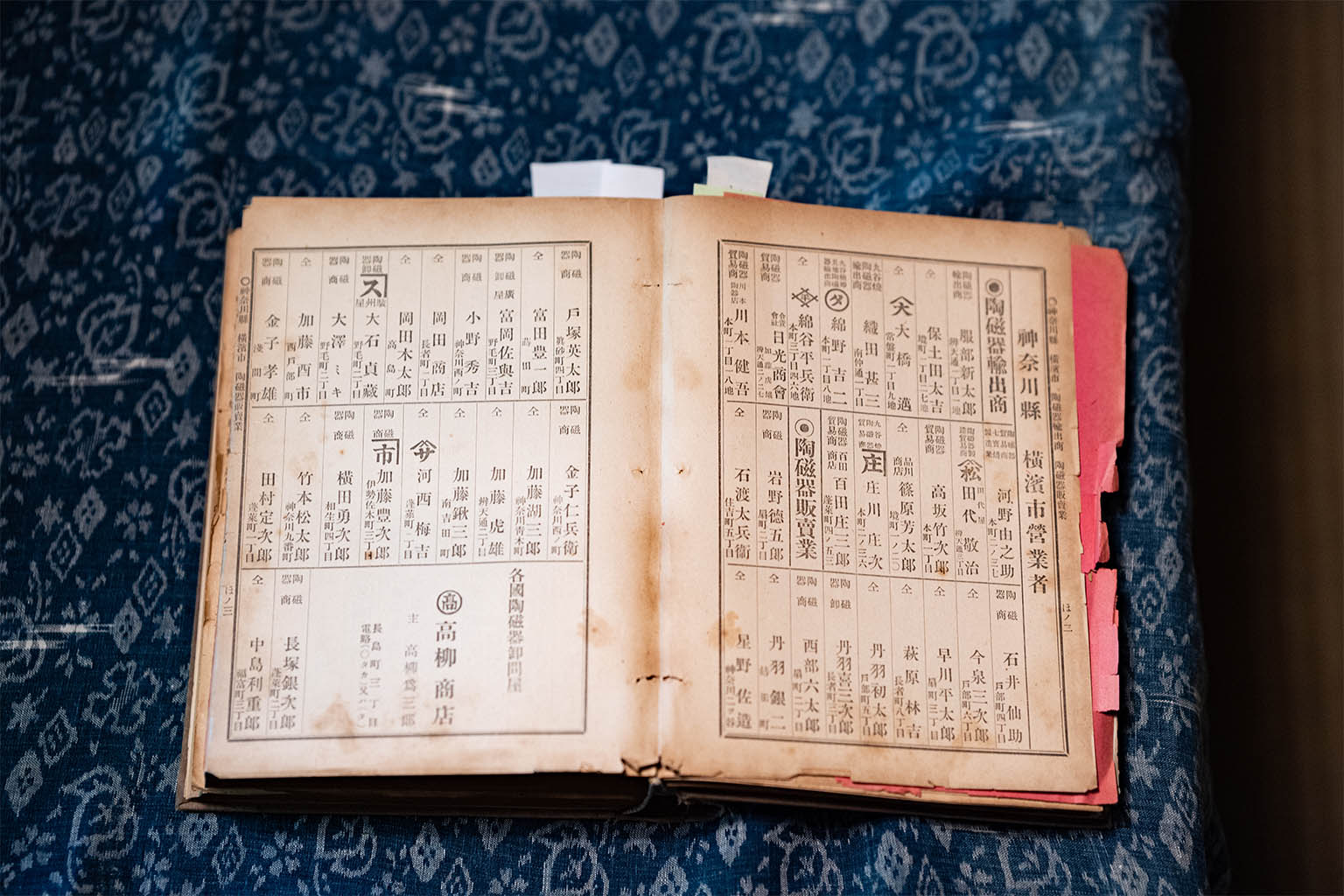

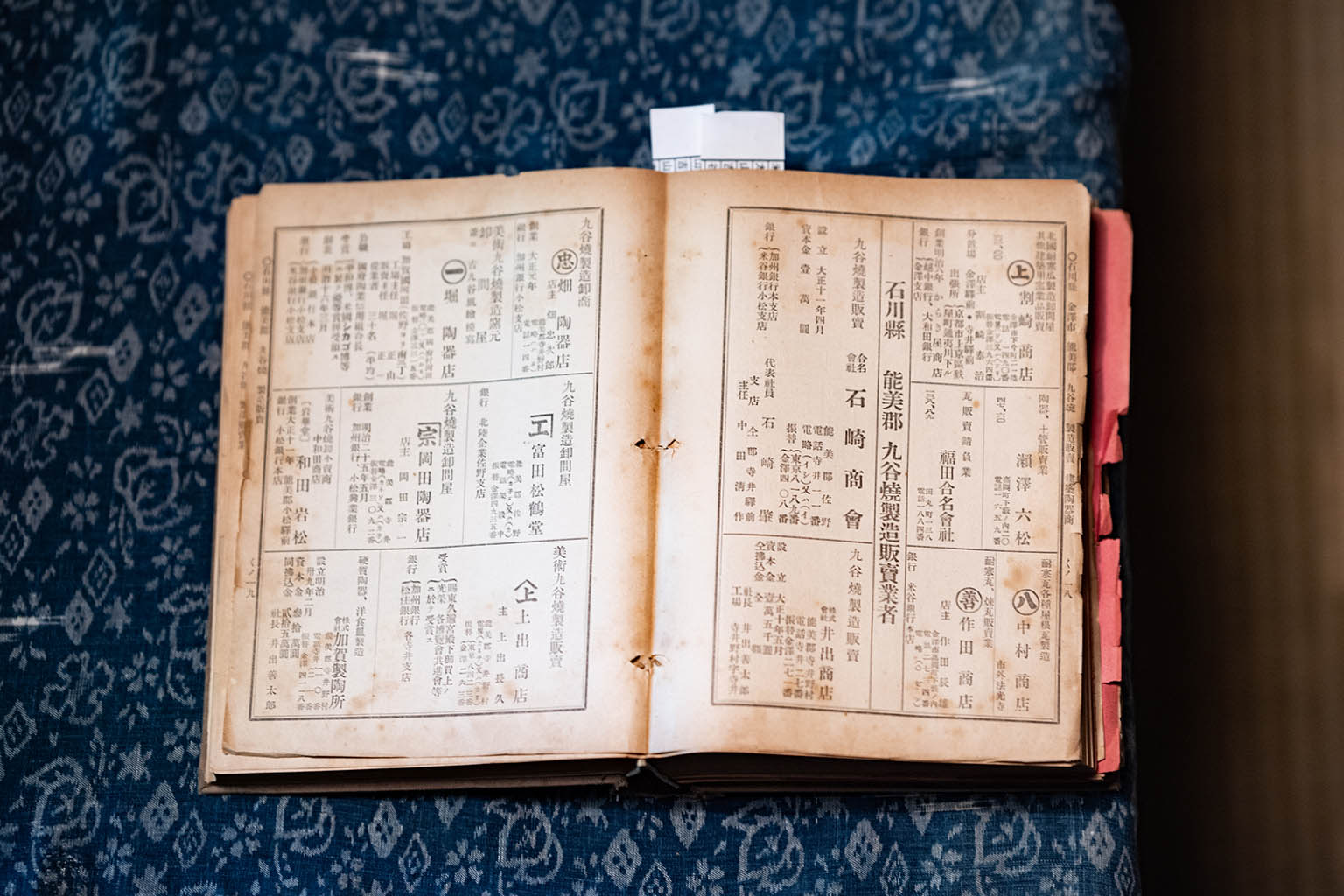

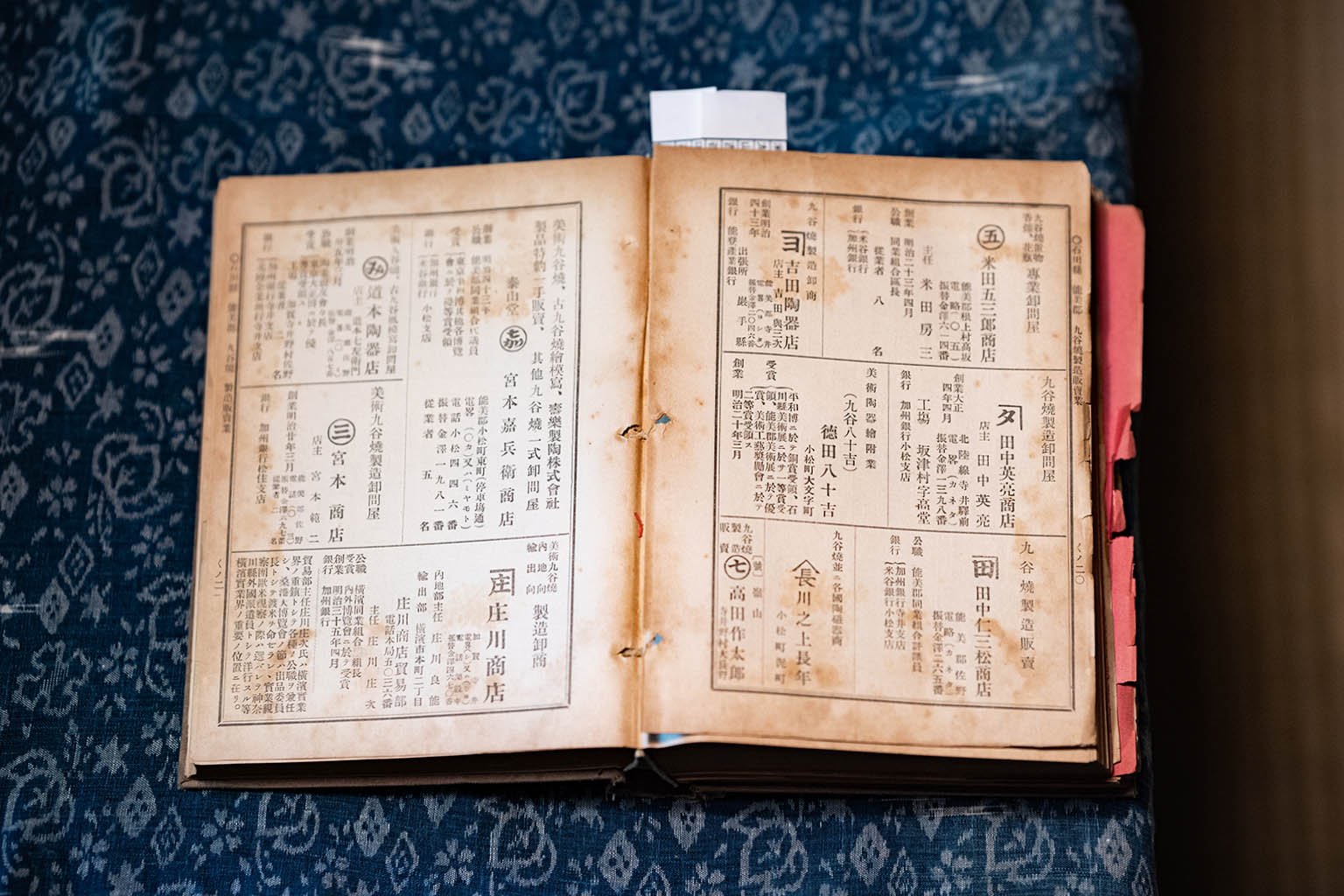

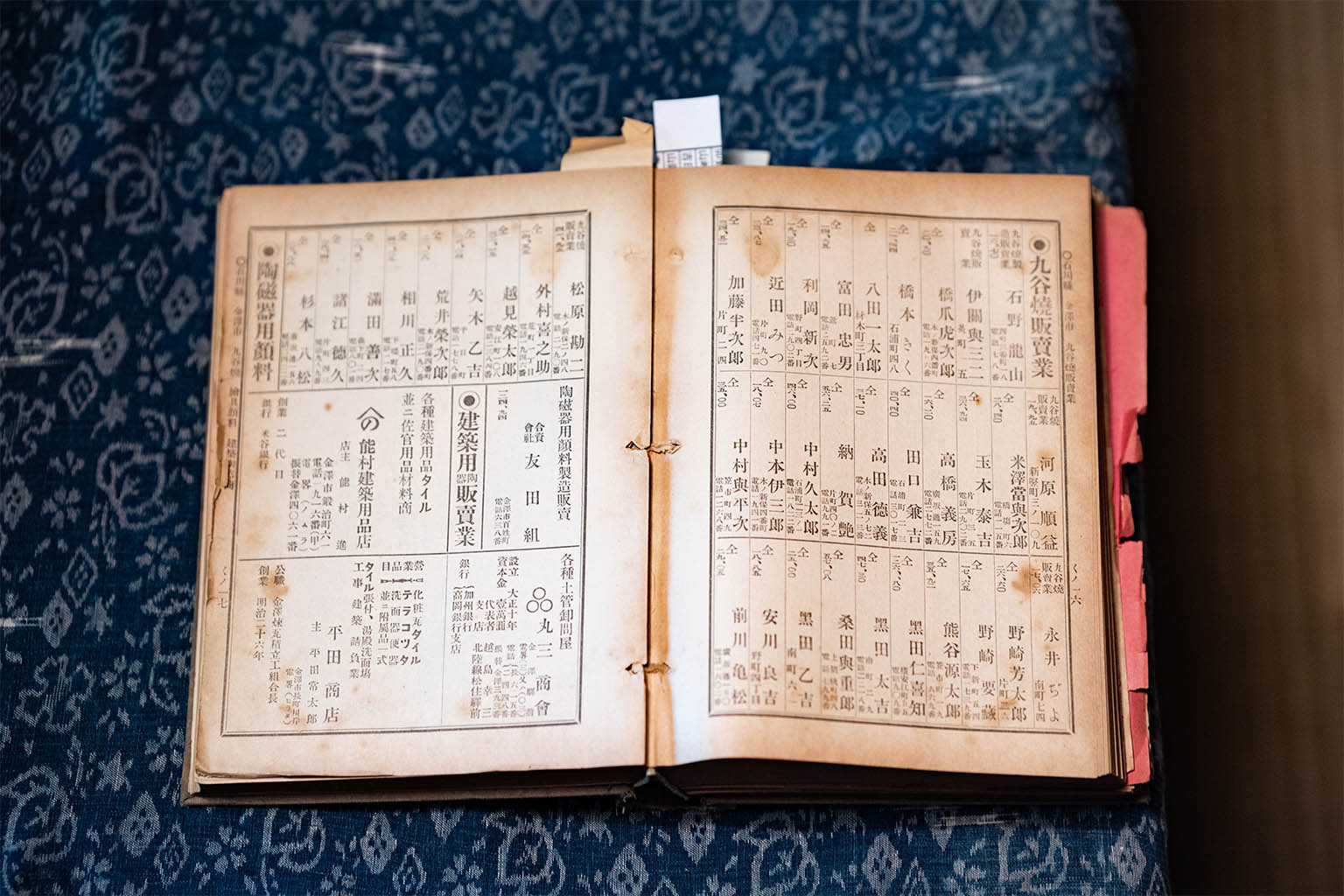

- ちょうど資料が残っているので、こちらを見ながらご説明させていただきましょうか。横浜にいた頃、震災と戦災に遭っているので本当に資料が残っていないんです。これは大正13年に発行された「窯業名鑑」といって、横浜市の陶磁器輸出商の欄にこの辺りで貿易商を営んでいた4軒の名が並んでいます。

「九谷焼陶磁器貿易商 庄川庄次」の名前が確認できる。

- 庄川:

- 石川県能美郡(現在の能美市)のページにも、陶磁器輸出商がありますね。

- 庄川:

- こちらは金沢市のページです。

- 秋元:

- 「陶磁器輸出商」と国内向けの「販売業」で分けて記載してあるのですね。しかし、ものすごい数の窯元やお店があるなあ。

- 庄川:

- 輸出というのは花形の商売で、別格の扱いだったんです。つい最近まで残っていたのですが、今となっては本当に少なくなってしまいましたね。やはり高度経済成長期に突入して「工夫しなくても売れる時代がきた」というのが、結果として裏目に出てしまったように感じています。

- 秋元:

- 明治時代には、それまで産地ごとに生産されていた工芸品が、対海外という視点で互いに協力しあって頑張ろうという流れになり、必然的に今のような発想になりますよね。こっちで作るよりも美濃で作って、派遣した九谷焼の職人が現地で絵付けした方がはるかに効率が良いという。ですので海外向けの輸出工芸の時代には、産地はほとんど前に出てこなかったのでしょうね。

- 庄川:

- そう思います。国策として、とにかく外国へ売っていこうということだったのでしょう。

- 秋元:

- 外貨獲得するための輸出産業と割り切り、ジャポニズムが評価を得ていることもあり、日本国内で細かく分けるよりも全部ひっくるめてこれが「ニッポン」だと、力を入れて発信したと。

- 庄川:

- そうですね。輸出産業により九谷焼の分業化が一気に進んだわけですが、当時は今と違って、窯元が発注したものを絵付け師が絵付けし、彩釉のプロが色を塗るというような分業だったんです。ところが近代に入ると、今度は互いのリスクを減らすために仕事を分けましょうということになりました。例えば一軒で売れなくなると、それに関連した職人たちも全部潰れてしまう。なので窯元は窯元であちこちの仕事に手を出して、絵付け師は絵付け師で、庄川のものだけ作っていては共倒れのリスクがあるので、自分の絵を3軒くらい引き受けますよと、そういう形の分業化になったんです。不況や経済変化に備えて、生き残っていくためには分かれていた方がいいよね、ということだったんですね。

- 秋元:

- その方が結果として良かったということでしょうか。

- 庄川:

- 問屋は一から最後まで全てプロデュースするとなると、万が一それが立ち行かなくなった際に全部ダメになっちゃうんですよね。その危険を回避するために、製造から販売まで一貫で行うことはやめましょうと。しかし、そんな時代の流れに逆らうように、戦後まもなく私の父・良一と能美市長の祖父にあたる井出善朗さんが二人で「九谷陶磁器株式會社」を立ち上げました。二人は当時の分業制を批判して、とにかく製造から販売まで一貫して行おうと考え会社を作りました。有能なろくろを引く職人や絵付け職人を雇い、工房で色んなことをやってみようと。結果として6、7年で会社は潰れてしまうことになるのですが。

- 秋元:

- 初めてお聞きする話ばかりで驚いています。輸出工芸から昭和のバブル前あたりの変化というのは、簡単に理解することはできないですね。一体どのように業界が転換していったのかとか、作られる作品がどのように変わっていくのかというのが、今ひとつイメージしづらいと言いますか。アート工芸、展覧会工芸といった話に一気に流れてしまうので、その影に隠れて、産業の変化がわかりづらくなっているような気がします。国の政策にしても「日本を代表する品物を作りましょう」という方針になってしまい、本来の職人の技や仕事の良さがなかなか見えてこないんですよね。いま一度、民間の動きを整理する必要性を感じています。

- 庄川:

- 結局、明治の半ば頃から続いている店が一軒も残っていないので、それで話がつながらないというのもありますよね。僕は問屋業界のなかでは輸出商というアウトサイダーなので、こういう話をすることができるのですが、内地(国内)向けで商売していたお店はほとんど残っていないので、語る人がおらず検証する方法がないのだと思います。

- 秋元:

- それも途切れ途切れなので、なかなか繋がりが見えてこないんですよね。

- 庄川:

- それに加えて九谷焼というのは立派なブランドですから、商売人は「古九谷から連綿と360年間続いてきた焼き物」という説明をしがちなんです。でも私は、ここでスタートした九谷焼は、それとは全く違う種類の別物の焼き物だと言ってもいいくらいだと思っています。九谷庄三という人物によってこのようなことになるのですが笑。

- 秋元:

- やはり元を辿ると庄三に行き着くのですね。

- 庄川:

- そうです。庄三があちこちで修業してここへ戻ってきて、この家のすぐ近くに「九谷庄三工房」を作り、たくさんの職人を雇って量産していきました。量産した製品を売り捌かなくてはいけないということで、初めは庄三自身があちこちへ売ろうとしたのですが、全く売れない。これは手に負えないとなって、この隣近所で商売をしていた綿野や綿平、綿安も、陶器を扱うようになったのです。そんななか「明治政府が殖産興業で工芸品を国の産物として海外へ売っていくらしい」という話を耳にして、一気に「庄三の九谷焼を輸出しよう」という流れになります。庄三自身は明治16年に亡くなるのですが、庄三工房に残った人たちが引き続き膨大な数の九谷焼を生産していました。しかし、庄三があざといんですよね。自分の名前に「九谷」なんてつけちゃうんだから笑。そこで作られたものはなんと言ったって九谷焼になっちゃいますよね笑。

- 秋元:

- 輸出工芸の中心が庄三風(※)になっていったのは、どのような理由からだと思われますか?

(※)庄三風/飯田屋風の赤絵金襴手をさらに工夫し、九谷庄三が編み出した作風。彩色金襴手により花鳥山水などを描く。明治期以降の産業九谷は、庄三風にならったものが主流だった。

- 庄川:

- それは庄三が五彩をはじめ赤絵や金彩など様々な技法を学び、全部一緒くたにして自分の仕事に取り込んでしまったということが理由でしょうね。

- 秋元:

- やっぱり「なんでもできる」というのが一番のポイントだったのですね。

当時、斜向かいで商売をしていた綿野さんから譲り受けたという白磁の壺。

- 庄川:

- それともうひとつ庄三という人物の性格が鍵になると思うのですが、それにはまず分析しないと笑。

- 秋元:

- 一筋縄ではいかないキャラクターですよね。また、どこまでが庄三の作品でどこからがそうでないかというのが非常に分かりづらく、いわゆる作家物を観るようにはいかないですもんね。一方で完全に個人的なキャラクターを抜きにした単なる様式かというとそうでもなくて、非常に庄三的な癖と言いますか、個性があるじゃないですか。なかなか変わっているなあと思います。

- 庄川:

- 本当に変わっていますよねえ。

- 秋元:

- いまお話を伺っていますと、庄三が亡くなった後も大勢のお弟子さんたちが輸出工芸の「量」に対応したり、技法的にも様々な制作に対応したりと、フレキシビリティのようなものを持っていたということですね。例えば「五彩しかできない」とか「和絵の具しか使えない」ということでは対応し切れなかったですよね。これだけ多様な技法を持っていたからこそ対応できたということでしょうか。

- 庄川:

- そうだと思います。面白いですよね、明らかに作家的メンタリティじゃないといいますか、どちらかというとプロデューサー的のように思います。

- 秋元:

- 一方で、新しい技法などに対して非常に貪欲じゃないですか。

- 庄川:

- 洋絵の具を取り込んだりしてね。彼は海外に行った経験もないんだけど、こんな田舎にいながら、不思議と外国人向きの商売をちゃんと心得ていますよね。

- 秋元:

- そうですね。本当に庄三という人は面白いなあ。薄手のものを引いて、金彩の華やかな絵を付けるデザインを考えたのはどなたなんでしょうか。

- 庄川:

- 商人だと思います。花器や壺、皿といったオーソドックスなものは当たり前のように作られていましたが。

- 1

- 2

- 3