KUTANismトーク「九谷焼の多様性が生まれる土壌」 2021年9月18日、展覧会の会場である石川県小松市の「サイエンスヒルズこまつ」にて、オープニングトークショーが開催されました。KUTANism総合監修を務める秋元雄史さんと金沢学院大学名誉教授・山崎達文さんが「九谷焼の多様性が生まれる土壌」をテーマに対談。当日の様子をダイジェストでお届けします。

- 秋元:

- 本日は長年、美術工芸の研究を続けている山崎先生にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

- 山崎:

- よろしくお願いします。私は主に漆を専門としているのですが、金沢卯辰山工芸工房の開設準備などに携わらせていただき、石川県の工芸全般に関心があり、その中の一つとして九谷焼にも注目しています。そのような立場からお話させていただこうと思います。

九谷の「今」を伝える、作家71名、全99点の作品が揃った2つの展覧会

- 秋元:

- KUTANismも今年で3年目を迎えました。今回は全体テーマに「個性を生み出す技法」を掲げ、『高雅絢爛展 -九谷焼の今-』と『名工選「NEXT九谷 vol.Ⅲ」展』という二つの展覧会を開催する運びとなりました。全71名の作家が参加し、99点の作品が並びます。まさに九谷のフルラインナップと言いますか、九谷を支えている重鎮から若手までが幅広く揃い、九谷の「今」の様子が手に取るように分かる、見応えのある内容になっていると思います。作品も力の入った作品を出品していただいていて、大変素晴らしいものばかりでした。山崎さんは展覧会を見てどのような感想を持たれましたか?

- 山崎:

- 若手から重鎮まで様々な作家の作品を一度に見る機会はなかなかありませんので、とても良い展覧会だと思いました。作家の会派や傾向というものを全く感じさせないというのが新鮮で、今回はエリアを小松・能美に限っているにせよ、作家の層が大変厚いなというのが第一印象です。

- 秋元:

- キュレーションはそれぞれ国立工芸館主任研究員の岩井美恵子さんと、能美市九谷焼美術館|五彩館|館長の中矢進一さんにご担当いただいたのですが、作家とコミュニケーションを取りながら程よい緊張感を保って良い展覧会を作っていただきました。ちょうど展覧会の準備をしている最中に、昭和の九谷焼を牽引し、ずっと支えてこられた名工・武腰敏昭先生がお亡くなりになったのが大きなニュースでした。今回は武腰先生の作品も出品されていますが、改めて昭和の個性の時代を生き抜いた方々の仕事を知るきっかけにもなっていると思います。

- 山崎:

- 私自身、武腰先生には大変お世話になりました。先生は無鉛釉の開発に大変力を入れていましたよね。自身の制作と向き合うなかで、造り出すものの環境への影響や廃棄に至るまで社会的問題意識が相当高かったと思います。そのなかで無鉛釉の開発に取り組むというのは、新しい創造のためには、ものの見方を変えていかなくてはという強い気持ちがあったのではないかと、作品から感じました。

- 秋元:

- 面白い観点ですね。武腰先生が無鉛釉を使うというのは、一つの作家性ですよね。作家の個性をどのように考えるかということだと思います。私は工芸作家とアーティストを切り分けて考えることはあまり好きではないのですが、あえて言えば、工芸作家とは技術とか技法、表現だけの問題ではなく、それを表現するための技術や技法に対して、どこまで責任を持つか(考えるか)というところが大きいと思っています。その「考え」も含めての個性なので、それは昭和以降の工芸が持っている大きな魅力だと思いますし、技法や技術に対してどこまで自覚的にやるかということは、個性を考える上で一つのカギだと思います。

古九谷、再興九谷、輸出九谷を作品と共に振り返る

- 秋元:

- それでは山崎先生にご用意いただいたスライドを見ながら、九谷焼の歴史を改めて整理していきます。

青手桜花散文平鉢 古九谷 石川県立美術館蔵

(「加越能の美術」展図録 石川県立美術館 2010 より転載 )

- 山崎:

- 私が古九谷の中で一番好きな作品はこの≪青手桜花散文平鉢≫です。初めて旧石川県美術館に展示されているのを見た時に思わず息を呑んで、しばらく動けなくなるほど感動しました。私は金沢美術工芸大学学長の故・北出不二雄先生から色々とご指導いただいたのですが、北出先生も古九谷のなかでこの作品は特徴的だとおっしゃっていました。

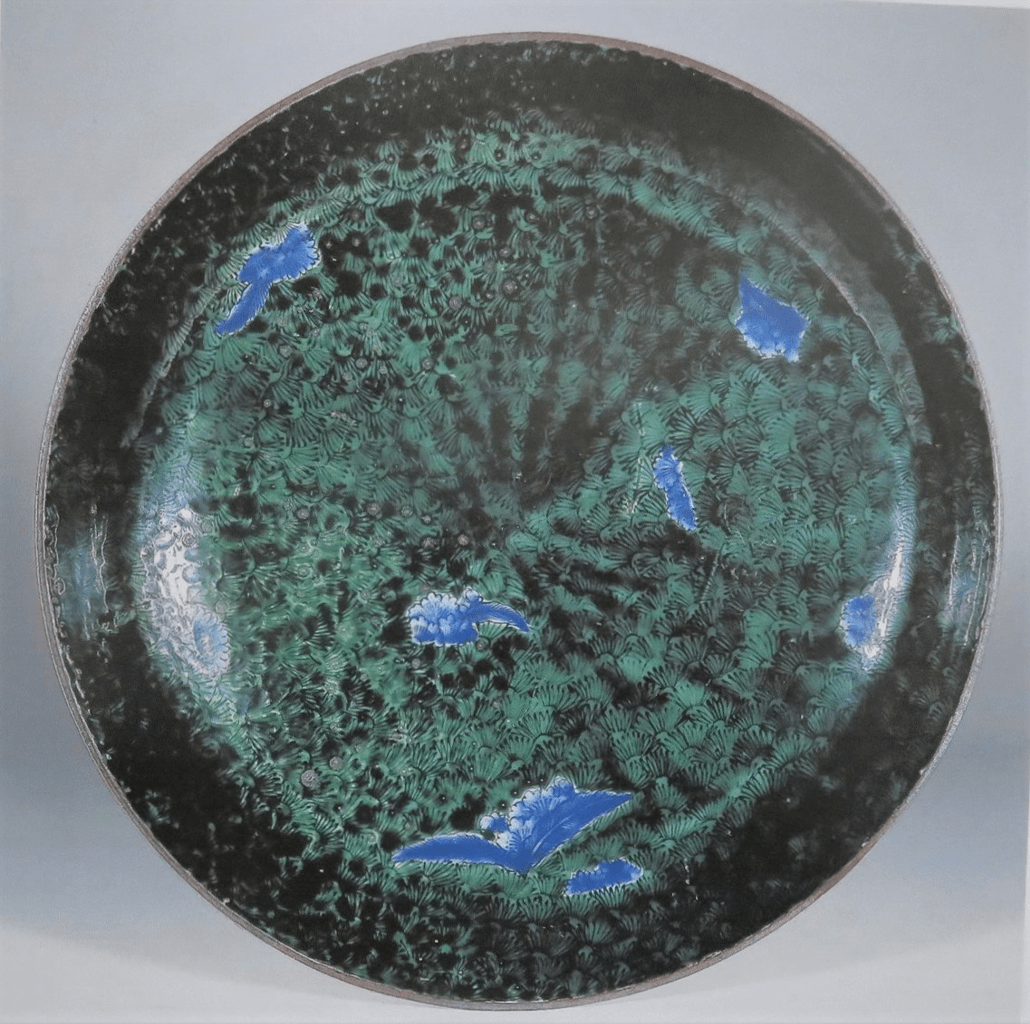

色絵翡翠図平鉢

(「日本の陶磁 第11巻 古九谷」中央公論社 1975 より転載)

東京国立博物館の展示作品ネーム

- 山崎:

- これは、東京国立博物館に展示されている≪色絵翡翠図平鉢≫です。興味深いのがそのネームなのですが、現在は違っているようですけれども「伊万里(古九谷五彩手)」とあります。特に西日本の美術館・博物館では「伊万里」とされることがほとんどで、このネームのようにカッコ書きにせよ古九谷とされていることはごくわずかです。今も「古九谷」とだけネームに記しているのは石川県だけ、と言ってもよいかもしれません。(当地では)誰がどう見ても古九谷だというものが、全国的には「伊万里」として紹介されていることは知っていても良いでしょう。

- 山崎:

- 古九谷の時代が終わったあと、加賀藩は京都から青木木米を招いて1807年に金沢卯辰山山麓に春日山窯を開きます。私個人としては、この頃のイズムみたいなものが様々な曲折を経て今日の九谷につながっていると考えて良いと思っています。

色絵 桃瓜図鉢(「金城精製」銘)青木木米 大和文華館蔵

(「日本のやきもの集成 4 北陸」平凡社 1981 より転載)

- 山崎:

- 春日山窯では、相当ハイレベルでアーティスティックなものを作っていましたね。藩の財政事情などにより1818年には閉窯してしまうわけですが、それを惜しんだ加賀藩士・武田秀平が1822年に民山窯を興しました。また小松には若杉窯、小野窯、粟生屋源右衛門窯、蓮代寺窯が開かれ、さらに加賀では吉田屋窯、吉田屋窯を受継いだ宮本屋窯など、再興九谷の時代には数多くの名窯が開かれていきました。その後、輸出九谷の時代が訪れます。九谷庄三の出現により、この一地方産地の焼き物でしかなかった九谷焼が突然国際舞台に引っ張り出されたというわけです。

焼き物にとって欠かせない「土」の存在

17年前の谷口製土所。現在は改装されている。

- 山崎:

- 最後になりますが、現在は「九谷セラミック・ラボラトリー」になりましたけども、17年ほど前に「谷口製土所」の亡くなられた谷口公昭さんのお話を伺う機会がありました。この時にお聞きして今でも記憶に残っているのは、「私たちは良い土を作らなきゃだめなんです。良い土を供給しなかったら、作家さんにものすごく失礼じゃないですか」という言葉です。九谷焼の産地を支えているんだという自負が、すごく印象的でした。何が言いたいかというと、美術には産地がありませんが、工芸というのはその土地に根付いたものなんですね。土があって初めて九谷がある。谷口さんの熱量に触れてこれが九谷の活力だということを感じたんです。

美術史からこぼれ落ちた歴史を見つめ直す

- 秋元:

- 九谷焼の歴史をダイジェストでたどってきましたが、私個人としては明治時代、輸出九谷以降から戦前までの九谷焼を改めて整理し見直す必要があるように感じています。

- 山崎:

- そうですね。江戸時代から明治くらいまでの方が調べやすいと言いますか、焼物にせよ漆にせよ何にせよ、明治後期から昭和戦前期頃までについては本当に分からない。この頃のことを調査するのは、なかなか難しいところがあります。九谷焼の産業的なところで言えば、九谷庄三の時代は15年くらいしか続かなかったわけですが、当時日本の海外輸出の7、8割は九谷焼だったって言われているけれど、それが一気に無くなってしまうんですよね。

- 秋元:

- そうそう。九谷焼は古九谷から再興九谷までしか語られることが少ないのですが、本当は、現代の作家さんは戦前から戦後にかけての流れも継承しているはずだと思うんです。我々もそのあたりを丁寧に紐解いたほうが良いと感じています。今回、連載企画「ライブラリ」でインタビューをしているなかで、美術史的な解釈からは漏れ落ちてしまうのですが、当時は職人同士で情報を交換していたとか、仕事が終わると集まってコミュニケーションを取っていたとか、そういう面白い小ネタがいくつもあって。そういう部分を拾い上げながら整理していく必要があるんだろうなと思います。今日の作家たちが何を足場にして自分の表現を作っているかというのは、非常に多様ですよね。私は自由に色んなものから着想を得ていけば良いと思いますし、私たちのような美術を研究する立場の人たちも、もっと幅広く見ていく必要があると思っています。そうすることで九谷の解釈はさらに広がっていくのではないでしょうか。現在のような、国内だけで九谷の未来を考えることが難しい時代にあって、やはり九谷を海外に伝えていった時代、明治の輸出九谷の時代というものは注目して見ていく必要があると思っています。

- 秋元:

- もう一つ、やはり九谷の芸術性の高さは特筆すべきものだと思っています。古九谷の時代に生まれた作品からは「最先端の焼き物を作りたい」という意志を感じる一方で、中には相当尖っているものやアーティスティックな作品もある。あの時代の美術からすると、突出していますよね。私にはあれらの作品が何らかの合意によって作られたものとは思えないんです。古九谷の面白さというのはある意味、現場の暴走と言いますか、非常に近代的で自我が立った感じなんですよね。その一点で、私は古九谷というものの価値を埋もれさせてしまってはいけないと感じています。

多様性を「混沌」と捉えるか「豊かさ」と捉えるかは、解釈の能力次第

- 秋元:

- 本日会場にいらっしゃる方々に、トークイベントの感想やKUTANismに対するご意見などをお聞きしてみたいと思います。

陶芸作家・山岸大成さん

- 山岸大成さん:

- お話を伺いながら、九谷焼は時代が求めるものと共に変化してきたように感じました。私は日々制作をしながら、自分が作りたいものを作りたいという気持ちと、自分の作品を求めてくれる方の要求に応えるようなものを作りたいという気持ちの両方を抱えています。そのなかで、二つの気持ちのバランスも大切なのですが、やはり自分の考えといいますか、自分の作品を作りたいという意志が大切なのだと考えています。もう一つ、九谷焼の産地の特性というものをどのように考えるかということなのですが、私はこの地、石川県の風土というものが作品に現れているからこそ、作品を手に取った人の感性に訴えたり共感を生んだりすることができると思っています。これからもその点を意識して自分の表現と向き合っていきたいと思いました。

- 秋元:

- 九谷の歴史と現在の表現をどのように考えていくかということが一点と、もう一つはローカリティのようなものに足場を置いて表現をしていくのか、それとも、もっとグローバルな視点で表現を模索していくべきなのかなど、色々とキーワードはありますね。

陶芸作家・𠮷田幸央さん

- 𠮷田幸央さん:

- お二人の対談を非常に興味深く聞かせていただきました。歴史を振り返って、その時代時代に迷いや試行錯誤があり、それが今の時代に連綿と受け継がれているのだと改めて思いました。

- 山崎:

- 石川県は九谷焼が素晴らしいだけでなく、染め物もあれば金工もあれば漆もあり、しかもどれもが第一級なんですよね。それは全国的に見ても特徴的で、同業種内でのコミュニケーションだけでなく異業種間での交流があることで互いに刺激されより良いものが生まれているのではと思います。これが九谷焼の多様性につながっているのではないでしょうか。

- 秋元:

- 今回のタイトル「九谷焼の多様性が生まれる土壌」は私が考えたのですが、ここには九谷焼がそうであってほしいという思いも込めています。近代や現代の工芸は、かつて藩の意向や国の政策で発展したのとは異なり、個々の能力や思いが原動力となって発展しているので、そういう意味では必然的に多様にはなっていくのだろうと思います。ただ、それをケイオスティック(混沌)と捉えるか、それとも豊かさと捉えるかというのは土壌の問題です。その多様性を豊かさだと思って、どのような文脈を紡ぐのかというのは個々の解釈の能力によります。そういったことも含めて、私は九谷焼が多様であってほしいと思っています。